2024春闘大綱妥結!

2024春季生活闘争!大綱妥結!

選ばれる市役所を実現し、欠員状況の解消を!

2024春闘については2月27日に要求書を提出し3月1日に回答を得ました。その後欠員の状況や労働条件について協議を行いました。あわせて2024年4月において執行体制が変更となる職場の提案を受け、協議を行なっています。

春闘においては毎年、労使の交渉ルールの確認を行っています。賃金・労働条件の決定にあたっては、誠実な労使交渉、協議を基本とすることを求め、これに対し当局から、自主交渉・自主決着を基本に、事前に協議するという回答を得ています。その他に・賃上げ・欠員・人員不足・長時間労働の解消・ハラスメント防止・定年引上げ後の働き方・時間外勤務や有給取得状況の改善・療養休暇者や育児休業取得者の代替職員について正規職員を配置すること・情報システムによる円滑な業務・会計年度任用職員の雇用安定・公契約条例の制定等について要求しました。

回答を受けた後の交渉では欠員の状況を解消することなどについて協議しました。新規採用予定者の辞退や普通退職者を減少させ、職員の定着をはかるためには、働き甲斐のある職場、自己実現できる職場、安全衛生が確保された職場など、仕事は人生の一部であり、そのことを誇れる職場である必要があるのではないでしょうか。自己研鑽できる環境があり、社会の課題を学習し、学んだことを仕事に活かすことができる環境、入庁希望者に選ばれる職場環境の実現が望まれます。

職場の課題は労使の話し合いで解決を!

3月14日、回答内容を拡大闘争委員会で報告したのち、格差是正闘争委員会で妥結水準に達していることを確認しました。その後の団体交渉では渡辺執行委員長から新任の植原副市長に対し次のように発言しました。「私たち職員の役割は市民サービスの向上にあると考えている。しかし、人員不足のなか市民のために役立とうと奮闘している職員が疲弊している状況がある。組合員の賃金労働条件の向上が市民生活の向上に直結すると真剣に考えている。このことは使用者側も同じであろうと信じている。今後も前向きな協議をお願いする」

植原副市長から次のような発言がありました。「職場環境を整え、職員のモチベーションを上げて行きたい。求めるところは一緒であるので、そこに向かって話し合いを続けていきたい。これからも皆さんの協力を得て課題解決を図っていきたいと考えている。引き続きよろしくお願いする」

春闘で賃金引上げ、労働条件向上を!

春闘は、民間の労働組合が経営者に対して賃金・労働条件の向上や働き方の改善について要求する取り組みですが、公務職場においても決して無関係なものではありません。地方公務員法における均衡の原則によって民間労働者の給与水準が公務員の賃金の決定要素の一つとされていることを踏まえれば、 民間労働組合と一体となって春闘に取り組むことが重要です。その取り組みが人事院勧告、人事委員会勧告、そして秋の賃金確定闘争につながって行くのです。そして公務の賃上げは公務員賃金に準拠した地場で働く者の賃金に影響し、地域全体の生活環境の底上げにつながって行きます。

民間労働組合と一体となって春闘に取り組むことが重要です。その取り組みが人事院勧告、人事委員会勧告、そして秋の賃金確定闘争につながって行くのです。そして公務の賃上げは公務員賃金に準拠した地場で働く者の賃金に影響し、地域全体の生活環境の底上げにつながって行きます。

組合は春闘を、賃金のみならず職場における働き方の改善や人員確保など、多岐にわたる課題の改善について当局に要求・交渉する機会と捉えています。

物価高を上回る賃上げの実現を!

厚生労働省が公表した2024年1月の毎月勤労統計によると実質賃金は22 ヶ月

連続でマイナスとなりました。 私たちの生活を守るためには物価上昇率を上回る賃金の引き上げを実現する必要があります。昨年の状況を見てみますと民間の賃上げ率3.58%のうちベースアップ分2.12%に対し、私たちの給料の参考とされている東京都の給料のベースアップは0.88%であり、その間には大きな隔たりがあります。そもそも昨年の賃上げ率において公務と民間で隔たりがある理由の一つが、その調査方法です。2005 年までは公務員の給与を決めるために比較の対象としていた企業規模は100 名以上でした。2006 年からその対象を50 名以上の企業規模としたことにより、民間との格差が広がったことが考えられます。中小企業の中には、給与水準について公務員給与をベンチマークとしている企業もあるということです。公務員給与は民間の状況に左右され、民間の労働条件は公務員の動向を探るということですので、春闘においては官民が一体となっての取り組みが重要になってきます。

私たちの生活を守るためには物価上昇率を上回る賃金の引き上げを実現する必要があります。昨年の状況を見てみますと民間の賃上げ率3.58%のうちベースアップ分2.12%に対し、私たちの給料の参考とされている東京都の給料のベースアップは0.88%であり、その間には大きな隔たりがあります。そもそも昨年の賃上げ率において公務と民間で隔たりがある理由の一つが、その調査方法です。2005 年までは公務員の給与を決めるために比較の対象としていた企業規模は100 名以上でした。2006 年からその対象を50 名以上の企業規模としたことにより、民間との格差が広がったことが考えられます。中小企業の中には、給与水準について公務員給与をベンチマークとしている企業もあるということです。公務員給与は民間の状況に左右され、民間の労働条件は公務員の動向を探るということですので、春闘においては官民が一体となっての取り組みが重要になってきます。

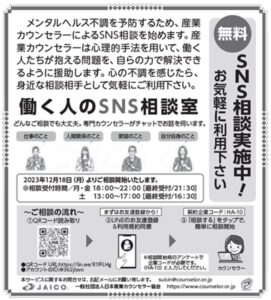

メンタルヘルス不調

療養休暇者発生状況の改善を!

職場の状況は実質的な欠員の状況により厳しい状況が続いています。2020 年度から連続4 年間、年度当初の欠員状況が続いています。当局は2024 年4 月には欠員解消をすることを約束したものの、新規採用予定者の入庁辞退や普通退職者の状況によっては予断を許さない状況です。

安全衛生委員会の報告によると療養休暇取得者が昨年と比較し増加しています。同じ課で5 名を超えるような療養休暇者等が発生している状況が複数の職場で見られます。そのような職場では残された職員に大きな負担がかかっており、法で定める基準を超えて時間外勤務をせざるを得ない状況となっているケースがあります。そのような職場では療養休暇者が連鎖的に発生している状況も見られるところです。当局は部内応援での解決を試みていますが、そのような場合、応援を出した方にも負担がかかっており、なかには応援に行った職員が療養休暇を取得するケースも発生しています。今春闘の回答では療養休暇者の代替については、職場の業務負担を軽減し、誰もが安心して育児休業等を取得できるよう、休業取得者の代替職員について正規職員の配置可能な仕組みづくりを進めていくとの回答を得ています。業務の継続性を考えると早急に休業者の代

替職員として正規職員を配置する必要があると考えています。

定年の引上げが実施された後、正規職員に加え、正規職員で給料が7割になる職員、再任用職員、再任用短時間職員、会計年度任用職員が混在する状況となります。それぞれの立場の職員の職務職責と給与水準について、職員が納得できるような制度構築を求め、今後協議していくことを申し入れました。

2024 春闘「職場における迷惑行為、

悪質クレームに関する調査票」実施中!

「カスタマーハラスメントの防止対策」を進めるため、カスタマーハラスメントの実態を調査します。すべての組合員が対象ですのでご協力をお願いします!

【調査方法】右のQR コードを読み取りお答えください。

【回答期限】2024 年3 月22 日(金)

◆カスタマーハラスメントとは、顧客が職員に対して行う嫌がらせやいじめのこと。暴言や脅し文句など、拘束もカスハラ

に該当する行為です。